Андреа Мантенья начал писать чудовищ параллельно с бургундским мастером Иеронимом Босхом, если не прежде Босха.

Чудовища появились уже в рисунке «Сошествие во ад», выполненном в 1460.

Христос заглядывает в отверзшуюся пасть ада, в черноту небытия; крылатые чудища, напоминающие лемуров, вьются у адских врат.

Спаситель должен пригнуться, чтобы войти под низкий свод, за дверью – провал в бездну.

Ужас жерла преисподней потрясает не только тех, что стоят, содрогаясь, у входа – но и зрителей: чувствуем цепенящий ветер, идущий из пасти ада. Христос входит, согнувшись, как путник сквозь буран (на раннем холсте Гойи есть подобная фигура – путник идет сквозь метель, хотя вряд ли Гойя был знаком с этим произведением Мантеньи). Ледяной вихрь, поднимающийся от Коцита, крутит одежды Иисуса; путника, стоящего справа от Спасителя, бьет дрожь. Навстречу Иисусу, из самого жерла преисподней тянется грешник – страждущий старик; седые патлы растрепаны, лицо оцепенело от холода. Картина передает страх перед шагом вперед, внутрь ледяного ветра, в небытие.

Возможно, Мантенья считал, что творчество должно исследовать вещи, которые трудно вытерпеть: отчаяние и страх небытия.

Впоследствии Босх усугубил прием, буквально наводнив бесами евангельские сюжеты и жития святых. Аналогия Мантеньи с Босхом выглядит неожиданно, тем не менее, существует один сюжет, буквально роднящий двух мастеров.

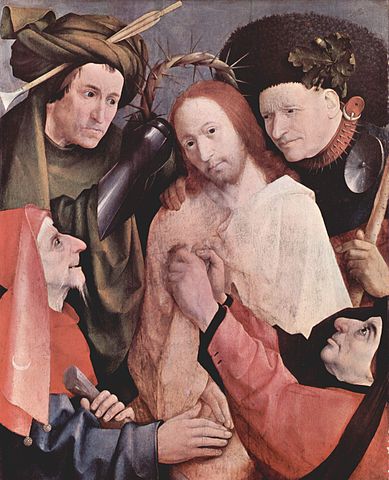

Речь идет о картине Мантеньи «Се человек», написанной в 1500 году. На небольшой доске изображен Иисус в терновом венце и петлей на шее, окруженный насмешниками. Существует иконография сюжета: можно вспомнить десяток произведений, на которых Христос окружен мучителями. Сопоставление просветленного лика и зловещих физиономий – устоявшийся канон.

«Ecce Homo». Андреа Мантенья. 1500 г. Musée Jacquemart-André, Paris, France

Однако работы Мантеньи «Ecce Homo» и Босха «Коронование терновым венцом» - выделяются из канона особенной интонацией. Справа от Спасителя Мантенья изобразил уродливую кривоносую старуху в желтом тюрбане. Старуха оскалила щербатый рот в издевательской ухмылке и заглядывает Иисусу в лицо: «ну что, страшно тебе? Больно тебе, Сын Божий?» Эта издевательская интонация, переданная гримасой и взглядом, соответствует той, которую выразил Босх в лондонском «Короновании терновым венцом». И на картине Босха Спаситель окружен уродливыми мучителями, которые заглядывают в спокойное лицо Иисуса, чтобы удостоверится, что Спаситель себя не спас и действительно страдает. В обоих произведениях характерен контраст спокойного, отрешенного лица Иисуса и напряженных гримас мучителей. Видимо, такое равнодушие и есть самое обидное для мучителей, они ведь очень стараются причинить боль. Никто не написал такого хладнокровного Христа.

И Мантенья, и Босх создали свои вещи практически одновременно.

Обоих художников характеризует уникальная способность рассказать про муку таким негромким слогом, что помогает осознать размер трагедии.

Когда произносишь слова «взаимное влияние», трудно не впасть в детективный жанр, свойственный искусствоведению. Речь не идет о том, что Босх подсмотрел композицию у Мантеньи; в искусстве вообще ничего нельзя украсть. Речь о другом; подобные мысли «в унисон» возможны тогда, когда общий строй культуры предполагает точки соприкосновения, незаметные для документального исследования.

"Коронование терновым венцом". Иероним Босх. Лондонская национальная галерея

Влияние мастеров Бургундии (Рогира ван дер Вейдена и Ван Эйка прежде всего) на итальянскую живопись обсуждается широко, тогда как возвратное влияние севера Италии на Бургундскую эстетику - тема менее популярная. Закатная зарница итальянского Высокого Возрождения, отразившаяся в Бургундской пластике тогда, когда крушение Бургундского герцогства уже совершилось, – лишь усилила пессимизм осиротевших северян.

Эстетически сюжет взаимных влияний понятен: то, чему Мантенья выучился у Рогира ван дер Вейдена, он вернул Босху спустя тридцать лет. Рогир выучил Мантенью в Ферраре, его метод оброс итальянской практикой – и однажды вернулся обратно на Север, в Бургундию.

Расследование обстоятельств передачи эстетической эстафеты часто помеха восприятию. Эти расследования напоминают работу детектива по сбору улик в то время, когда преступник давно найден. Иных доказательств, помимо самой картины, уже не требуется. Если нельзя письменным свидетельством подтвердить присутствие художника в некоей точке, то и нужды в этом нет: произведение является достаточным свидетельством.

Важно обнаружить феномен сообщающихся сосудов меж эстетикой Севера и эстетикой Юга – и это удостоверила живопись. Вопросы логистики произведений и перемещений живописцев интересны; по существу важнее иное: почему стоицизм античной эстетики – совпадает с фатализмом северянина, описывающего закат рыцарства.

Вопрос следует задать определеннее. Драма Северного Ренессанса понятна: причина – это фактическое уничтожение утопии, Великого герцогства Бургундского. Но откуда взялось трагическое чувство в Италии, еще не знающей вторжения Карла VIII? Что именно в светлой эстетике неоплатонизма могло привести к такому пессимизму? А то, что скорбь разлита в произведениях Мантеньи, Тура, Роберти, Микеланджело, слишком очевидно.

2

В рассуждениях об истории (не только истории искусства, но истории вообще) часто происходит подмена общей идеи истории (а для художника и философа таковая существует) - описанием механики социокультурной эволюции, которая должна объяснить причины трансформации идеалов. С неизбежностью (ибо роль инструмента выполняет человек – с его биографией, душой и неуловимыми движениями сознания) возникает рассуждение, в котором человек трактуется как носитель функциональной идеологической конструкции. Но когда художник остается наедине с холстом, он вступает в отношение со всей историей искусств разом; в едином моменте художник переживает (причем вне зависимости от того, осознает ли это, желает ли этого) сотни влияний, неравномерно распределенных в его душе. Когда Мантенья пишет свои «Триумфы» - что управляет его сознанием: диалог с «Триумфами» Петрарки, интерпретации поэмы Петрарки светской хроникой дворов, отношение к триумфам власти, анализ Платона? Происходит все одновременно – и это интереснее всего.

Найти механизм, движущий события, соблазнительно; но характер Второй Мировой войны не станет яснее, если найти одного виноватого (например, Сталина или Гитлера, большевизм или фашизм); и напротив, представление об истории обогатится, если увидеть явление во всей сложности, с множеством участников – крупных и незначительных, увидеть синхронную работу разных, противоречивых факторов. Личности Мантеньи и Босха имеют значение сами по себе, но они встроены в ту культурную околотворческую среду (и одновременно в среду гуманистическую, как бы последняя ни была размыта светской хроникой), которая функционирует без плана, диффузно распространяя информацию и формируя эстетический код сама по себе.

Речь идет ни много ни мало о мутациях того главного, что определяло искусство 15-го века, что формировало взгляды художников. Речь идет о мутациях неоплатонизма, а эта проблема куда важнее технических и композиционных параллелей.

Картина Андреа Мантеньи 1500 года «Се Человек» и «Коронование терновым венцом» Иеронима Босха 1508 года – совпадают по композиции, по смыслу и в своем пафосе; Нежный падуанец, вошедший в венецианскую семью, стал писать как мрачный бургундец, живущий на окраине разрушенной империи и оплакивающий былое величие.

И для христианина, верующего в Рай, и для почитателя античной эстетики (коим Мантенья являлся) безрадостный взгляд на природу вещей неприемлем. Заказывали придворному художнику мантуанского двора отнюдь не изображения тоски. Художник старался соответствовать вкусам просвещенных вельмож. Для дворцов Гонзага Мантенья писал античные мистерии, полные праздного изящества; выполненные по заказу Изабеллы д' Эсте изображения садов с нимфами – предвосхищают жовиальность искусства Фонтенбло. Строго говоря, если бы мастер ограничился этими полотнами и присущая его душе мрачность не явила себя в полной мере – великого Мантенью мир бы не узнал. Но сквозь праздные мистерии проступила такая смертная тоска, что требуется найти ей причины.

В истории искусств существует пример трансформации мажорной ноты в глубокий пессимизм. Гойя, как и Мантенья, начинал с радостных картин и ярких красок. Подобно Франсиско Гойе, радикально изменившему стиль в зрелые годы, художник мантуанского двора сочетает зловещую интонацию – и придворную пеструю болтовню. Но в биографии Гойи, свидетеля наполеоновских войн и процессов инквизиции, легко найти причины для пессимизма, а что печалит мантуанского придворного, неясно. Это противоречие сказывается и в красках: зрелому Мантенье присущи темные пепельные тона; такими скорбными красками написана берлинская «Мадонна с младенцем» и «Се Человек» из парижского музея Жак Марандре. Скорбные тихие тона Мантенья выкладывает только ему присущим мерным движением руки, не форсируя, но утверждая линию. Красочная кладка Мантеньи заслуживает того, чтобы сказать о ней особо – ни в семье Беллини, куда он вошел, ни в мастерской Скварчоне, где он учился, – такой манере втирать краску в краску не учили. Мантенья, как правило, писал темперными красками по дереву, но к концу жизни перешел на холст (последние вещи – «Триумфы» выполнены на огромных холстах) – продолжая и по холсту писать темперой. Писать темперными красками по холсту - это своего рода компромисс между фресковой живописью, имеющей дело с твердой стеной, и техникой масляной живописи, использующей свободную вибрацию холста даже на символическом уровне. Мантенья порой добавляет и масляные краски, – усугубляет цвет темперы, усложняет тона, доводит цвета до драматичного крещендо – но это усложнение остается в пределах той твердой статичной фразы, которую задает темперная кладка. Так возникает противоречивый эффект от цветового строя Мантеньи – это и воспоминание о фреске и предвосхищение прозрачной масляной живописи одновременно.

Ритмически вещи зрелого Мантеньи напоминают долгий реквием – траурная музыка длится и длится, плач неостановим, и плач переходит в торжественную мелодию, устанавливает мерный ритм рыдания. Мантенья написал огромные «Триумфы», доведя оркестр сумрачных оттенков до симфонического звучания – но «Триумфы» одна из последних работ, реквием собственному бытию. Предчувствие кончины – вещь объяснимая; но большая часть жизни Мантеньи прошла безоблачно, и яркие картины, если следовать биографии художника, писать было только естественно. Да и писал свои траурные «Триумфы» он двадцать лет подряд, списать меланхолию на чувства старика не получится.

Мантенье присуща волевая жесткая линия в рисовании, выработанная в процессе копирования римских статуй, и, возможно, возникшая под влиянием Рогира ван дер Вейдена, искусство которого он наблюдал в Ферраре.

3

Подающего надежды Андреа Мантенью, сына плотника, усыновил художник Скварчоне; то была придирчивая опека, Мантенья освободился от «отцовства» судебным решением восемь лет спустя, когда вошел в клан Беллини.

Войдя в клан Беллини (он женился на Никколозе, дочери Якопо, сестре Джованни и Джентиле), Мантенья испытал влияние более существенное – оказался в семье художника во всех отношениях несравненного. Якопо Беллини научил Мантенью и своих собственных сыновей сопрягать античное рисование с таким пониманием сюжета и композиции, который античной эстетике не свойственен. Страстная и вместе с тем сухая манера письма Андреа Мантеньи обязана своим происхождением рисунку; имеется в виду рисование его тестя Якопо Беллини. Рисунки Якопо Беллини небывалые для того времени, кропотливо выполненные, не уступают картинам и фрескам и являются самостоятельным жанром. Рисунок, свободный от эмоций цвета, сконцентрирован на каркасе рассуждения – чувства погашены. Это не значит, что произведение бесчувственно; значит лишь, что эмоции сознательно притушены. Так и писал в дальнейшем Андреа Мантенья –художник не выдвигает переживание на первый план. То же самое можно сказать и о Джованни Беллини – он венецианец, по определению, должен чувствовать бурно и писать ярко. И однако, манера Джованни Беллини сдержанная; художник избегает экстатических жестов. И Джованни Беллини, и Андреа Мантенья – в этике выражения чувства стали продолжателями Якопо Беллини. То, чему прежде всего учит учитель, это не прием, и даже не оригинальная мысль – это стиль мышления. Стиль рисования Якопо Беллини сформировал стиль мышления Джованни и Джентиле Беллини и их шурина Мантеньи. Тот, кто говорит спокойно, часто переживает сильнее, нежели крикун. Именно потому что чувства сильны, человек не дает выход крику – не желает обесценить переживание.

Именно у Якопо Беллини (то есть у холодного рисунка) Мантенья научился умению рассказывать об ужасном так спокойно, что спокойствие превращает боль – в гимн. Себастьян под пыткой, мертвый Христос, мученики – столь бесстрастно нарисованы, что мука переживается зрителем как рассуждение об истине.

Живопись Якопо рассыпана по церквам (часто вещи писались в соавторстве с сыновьями, и выделить руку отца невозможно) – и скорее всего, мастер считал именно рисунки своей основной деятельностью. Считается (нетвердо доказано), что Якопо был учеником Джентиле де Фабриано; но если так, его живопись (собственно красочная кладка) уступает мастерству Фабриано, тонкого колориста. Сила Якопо в ином, и сам он знал, в чем именно. Рисунки Якопо понимал как квинтэссенцию искусства; считал, что в рисунке содержится больше информации, нежели в живописи. Рисунок Якопо - это компендиум представлений о мире: кропотливо множа подробности и усложняя целое, Якопо добивался того же, чего добивался Брейгель, – описания мироздания, где античный миф будет соседствовать с христианской легендой, бестиарий с житиями святых, архитектурные штудии с портретами людей. Энциклопедичность не может не влиять на сознание: младшее поколение художников в семье Беллини росло с уверенностью, что знать надо все и что все знания – любые – нужно сопрягать. Андреа Мантенья, ставший и латинистом, и гуманистом, и художником – сознательно сопрягал гуманистические штудии и рисование.

«Введение во храм». Андреа Мантенья

Отказываясь от живописи (или редуцируя занятия живописью), Якопо не вовсе отказывается от цвета. Якопо Беллини рисует так, как должен живописец писать, художник словно придает цвет пустым пространствам рисунка: он рисует не используя тона, лишь контуром, но так, что мы видим цвет предмета. Нет даже и сомнений в том, что многочисленные гризайли Мантеньи обязаны своим происхождением этой науке. Рисунок (то есть, отсутствие цвета) объективизирует драму, устраняет пафос, переводит рассказ в историю. В отсутствии сиюминутного пафоса величие события удваивается: гризайль усиливает эффект вечности.

Андреа Мантенья впоследствии так научился использовать цвет, что кажется, он всегда пишет гризайль. Про некоторых говорят: он рисует так, точно пишет красками; про Мантенью можно сказать: он пишет так, как будто рисует черным карандашом. Графичная сухость письма позволяет выразить простыми словами то, что другие говорят напыщенно. Вот сцена благословения младенца Иисуса старцем Симеоном Богоприимцем; Мантенья, сухо пересказывая обстоятельства встречи, делает благостную сцену трагической. Художник словно исключил эмоцию из рисования: черты лиц нарисованы сухо и скучно. Младенца изображает запеленатым так, как пеленают египетскую мумию, пеленки напоминают саван. («Введение во храм», Берлин), точно это репетиция погребения, а не радость вхождения в жизнь.

4

Платон объяснил, как устроено человеческое сознание: мы припоминаем знания, данные нам изначально; неведомые нам самим знания у нас имеются по причине принадлежности нашего сознания к единому эйдосу.

Под словом эйдос Платон понимал «проект» человечества; зерно, которое содержит код развития; эйдос — это внутренняя форма мира, конгломерат сущностей и знаний.

Процесс припоминания знаний, по Платону, таков: наше сознание подобно пещере, а знания и представления появляются на стенах этой пещеры, словно тени. Платон говорит, что тени, которые возникают на стенах пещеры, отбрасывают процессии, идущие мимо входа в пещеру.

Платон пишет, что в пещере слышны кимвалы и литавры процессии, вероятно, это шумная и праздничная процессия. И любопытно: если наше сознание зависит от теней на стене пещеры, которые отбрасывает процессия, проходящая вне пещеры - то каким сознанием обладают проходящие мимо пещеры, участники процессии?

Среди участников сократовских диалогов «художника», разумеется, нет; Платон считал, что изобразительное искусство стоит третьим по степени удаленности от информации эйдоса: художник воспроизводит образ стола, который сделал плотник, а идею стола плотник получил от эйдоса.

Время Кватроченто пересмотрело данное положение — центральной фигурой стал художник; живопись уравнялась с философией. Интерпретатором (отчасти оппонентом) платоновского взгляда стал почитатель античности, мантуанский художник Андреа Мантенья. Основным местом его творчества стала Мантуя, двор Гонзага, бывший гуманистическим центром при Лодовико, но после воцарения Изабеллы д’Эсте сделавшийся средоточием неоплатонической культуры. Только естественно, что окруженный знатоками и интерпретаторами философии, Мантенья и сам посвятил главное произведение философской проблеме; он всегда был склонен к рассуждениям. Центральным произведением Мантеньи является полиптих, выполненный на тему «Государства» Платона и — поскольку полемика идет на метафизическом уровне — версии возникновения самосознания. Полиптих называется «Триумфы Цезаря», и писал его мастер последние двадцать лет своей жизни.

"Триумф Цезаря. Сцена II". Hampton Court Palace, England

Утверждение, будто Мантенья писал «Триумфы Цезаря», имея в виду «Государство» Платона – легко может быть оспорено и звучит недостоверно, если принять в расчет то, что до Мантеньи, во время Мантеньи и после его смерти решительно все художники писали «триумфы», имея в виду поэму Петрарки. И Лука Синьорелли, и Пезолино, и Лоренцо Коста писали «Триумфы», сообразуясь с текстом Петрарки (Лука Синьорелли буквально поэтапно иллюстрировал строфы – Пленение Купидона, расправа с Купидоном и т.д.). «Триумфы» Петрарки – вне всяких сомнений были известны Мантенье и, разумеется, принимались в расчет. «Триумфы» Петрарки представляют из себя как бы адаптированную для куртуазного использования версию «Комедии» Данте. Франческа Петрарка, латинист и «король поэтов», увенчанный лаврами в Риме, создал свой вариант модели мироустройства: стихии бытия – Любовь, Смерть, Время, Слава, Вечность, Целомудрие – распределены у Петрарки по триумфальным процессиям, кои автор обозревает. В отличие от концентрических кругов Ада и Чистилища, спускающихся в недра Земли, и от уровней небес, последовательно восходящих над Землей – триумфальные шествия Петрарки проходят в плоской долине, расширенной воображением автора до необъятных размеров. Шествие, описанное Петраркой, длится и длится, и в него вливаются новые и новые персонажи. Любовь, согласно Петрарке, повелевает душами, влечет своих рабов в триумфе, подобно тому, как пленников гонят за колесницей Цезаря. Римские воинские победные триумфы – Петрарка преображает в торжественные шествия, как бы осмысляющие бытие вообще. Эта красивая и пряная метафора была (и остается) крайне популярной. То, что фигуры рабов, воинов, пленников движутся вдоль всех девяти холстов нескончаемо – может утвердить в мысли, что так Мантенья отдает дань петрарковскому описанию бесконечности шествия. Правда, движутся они без тени улыбки – в письме Мантеньи присутствует его специфическое бесстрастие. Общее представление о Мантенье как о трагическом художнике мешает видеть в его картине иллюстрацию к Петрарке, чьи любовные трагедии оставляют светлое чувство мадригала. Можно предположить, что, размышляя о «Триумфах» Петрарки, Мантенья должен был перейти к размышлениям о «Комедии» Данте, к произведению более сложному, но от «Комедии» Мантенья мог перейти к «Государству» Платона.

Стратификация мироздания, предложенная Данте, соотносится с платоновской (хотя излагает конструкцию в терминологии христианства), а описание устройства мира Петраркой – соответствует дантовскому, но упрощено для удобства салонного пользования.

Двадцать лет, даже если припомнить все прецеденты длительных работ, — весьма долгий срок. Андреа Мантенья был рационален болезненно, трудно предположить, что он не обдумал замысел основательно; Вазари называет «Триумфы Цезаря» важнейшим произведением Мантеньи.

Как гуманисту писать триумфальное шествие? Если нарисовано торжество — где-то спрятано и унижение. Победный гимн Мантенья нарисовать не может. Если смысл состоял лишь в том, чтобы показать суету триумфа - то это невеликий замысел; одного холста хватило бы, чтобы предъявить vanitas vanitatum. Очевидно следующее: произведение, суммирующее знание жизни, исключает декламацию; вещь выполнена в интонации объективного рассказа. Здесь встречаются жизненный опыт художника и манера рассуждения, взятая у Якопо Беллини; метафора Петрарки, предложенная как символ бытия и исторический экскурс из Иосифа Флавия, рассмотренный в контексте власти вообще; и (как мы увидим в дальнейшем) понимание Платона.

5

Следует рассмотреть четыре уровня толкования «Триумфов»: буквальный, символический, моральный и метафизический. Начнем с описания картины, с экфрасиса.

1) Мимо зрителей тянется шеренга солдат, неостановимый поток движется справа налево через девять холстов. На каждом из холстов изображен фрагмент шествия. Осадные машины, знамена, оружие, серебряная и медная утварь, воины гонят рабов, слоны и колесницы тащат сокровища. Девять холстов образуют гигантский фриз наподобие фризов Фидия в Парфеноне; скорее всего, парафраз барельефа с южной стены. Желание в живописи создать скульптуру подчеркнуто тем, что Мантенья эскизы выполнял в графике и параллельно писал в монохромной технике гризайли фризы античных сцен, как бы изображая не людей, но шагающие статуи. Существует несколько вещей, на которых мастер изображал античные шествия в технике гризайли. («Становление культа Кибелы в Риме» 1505-1506 – характерный пример). Эти монохромные фризы мастера неизбежно приходят на ум: для живописца, рисующего цветом, использование гризайли равно включению документа в ткань романа, документальных кадров в игровое кино. Любопытно, что Мантенья в гризайлях пространство за монохромными скульптурными фигурами изображал в виде скола гранита. Разлом камня, движения цветовых потоков, образованные пластами пород, напоминают зарницы в небе. Так каменная порода стала у Мантеньи фоном, изображающим грозовое небо — буквально воплотив метафору «небесная твердь». В финальном варианте «Триумфов» Мантенья расцветил скульптуры, но скульптурную природу его персонажи сохранили. Художник изображал ожившие памятники победе. Эффект не вполне реальной материи усугубляется тем, что некоторые рабы несут на шестах полый доспех, снятый с врага. Доспехи повторяют скульптурные тела, но они пусты — это оболочка человека. Так, от панциря человека, через его скульптурное подобие, к живым лицам рабов — развивается рассказ о параде победы. История перетекает в сегодняшний день, Цезарь схож обликом и позой с Джан Галеаццо Висконти с фрески Мазаччо в капелле Бранкаччи, впрочем, таких аналогий много. Беглый взгляд на картину подсказывает параллели с современностью: перед нами хроника событий и утверждение власти.

2) Второй уровень анализа – символический. Название «Триумфы Цезаря» не поддается дальнейшей расшифровке — вероятно, имеется в виду одна из галльских побед, это шествие империи. Можно трактовать «Триумфы» как рассуждение о феномене безграничной власти. Художник нарисовал не семью, не гильдию, не армию - но общество.

Мантенья, едва приехав в Мантую, выполнил заказ Лодовико, изобразив весь клан Гонзага в Камера депикто в Кастелло Дукале (так называемая Камера дельи Спози). Тогда требовалось увековечить семью, и он написал конкретные портреты всех поколений, и это тоже был своего рода «триумф»: здесь и величие рода Гонзага, и вступление сына Лодовико в кардинальскую должность, и нарядные придворные Мантуи.

Двор Гонзага (фреска в Камере дельи Спози, в Палаццо Дукале в Мантуе). Андреа Мантенья

Но в «Триумфе Цезаря» Мантенья изобразил сразу всех, даже представителей различных наций — африканцев, европейцев, азиатов. Любопытно, что в одной из девяти картин воины несут штандарты, на которых нарисованы города (изображения городских планов — один из любимых жанров Кватроченто; возможно, это города, завоеванные победителями), так что даже географически шествие обнимает мир, представляет империю. Населению империй свойственно любить парады победы — мы чувствуем себя уверенней, если государство сильно. Но тотальное торжество силы и власти заставляет думать о том, что именно, помимо империи, символизирует безграничная сила и власть. И, если использовать метафору Петрарки – а трактовка Петрарки не может покинуть сознание человека 15-го века, - то парад силы и славы следует трактовать как торжество неумолимой Любви, ведущей своих пленников. И в самом деле, что же, как не любовь, может сделать разом из всех людей – рабов? Иными словами: через понятие безграничной власти и все попирающей империи – Мантенья изобразил чувство, которое подчиняет себе все живое. Его называют «любовью». Но усталый человек видит, что «любовь», как она представлена в этой бренной, физической жизни – в своем земном воплощении – неумолима и гнетуща.

И до Мантеньи изображали триумфы Любви (Поэзии, Амура и Психеи, Аполлона и т.п.). Особенность данного фриза в том, что шествие лишено мажорного чувства, это монотонное движение, скорее печальное, нежели радостное. Если вспомнить, что в это самое время умирает жена Мантеньи – Никколоза, оставив художника с детьми, - то замысел «парада любви» приобретает особый смысл. Петрарка пишет в своих «Триумфах» о Смерти, ведущей свой собственный парад, собственный «триумф». И вот Мантенья объединяет оба эти шествия. В принятом среди платоников противопоставлении Любви Небесной и Любви Земной – Мантенья изображает Триумф Любви Земной, оппонируя Петрарке. То, о чем пишет «король поэтов» в контексте фриза Мантеньи теряет убедительность. Если Любовь Небесная – то зачем же ей Триумф, но если есть Триумф, то к небесам это отношения не имеет.

3) Третий уровень рассмотрения – моральный, дидактический. Микеланджело и Леонардо нарисовали концепции бытия; третьим в этом списке стоит Андреа Мантенья. «Триумфы Цезаря» – наряду с капеллой Микеланджело и фрагментарной утопией Леонардо – предлагают зрителю осознать свою роль в обществе. Если Микеланджело изобразил генезис истории, Леонардо – относительность человека и его веры, то Мантенья нарисовал торжество цивилизации, где человеку предложено стать рабом, причем без возможности выбрать иное. Персонажи «Триумфов» нарисованы в натуральный размер человеческой фигуры – и, когда зритель находится перед тридцатиметровым произведением, возникает эффект «панорамы» – у зрителя есть все основания почувствовать себя включенным в процессию, ощутить, каково это — шагать в триумфе Цезаря (рабом или воином – каждый выбирает роль по вкусу, но это два вида подчинения) или в триумфе Любви, которая равно беспощадна. Мы смотрим на Цезаря снизу вверх, а движение людского потока подхватывает зрителя. Подобно «Страшному суду» Микеланджело, данное произведение касается всех живущих: мы все предстанем перед Божьим судом, и мы все – земные рабы.

4) И, наконец, следует перейти к метафизическому уровню толкования.

Произведение «Триумф Цезаря» означает вот что: Мантенья изобразил, как устроено наше сознание.

Платон, как известно, описал наше положение в пещере следующим образом — мы стоим спиной к входу и видим лишь тени, падающие на стену пещеры. Андреа Мантенья проделал поразительную вещь: развернул зрителя лицом к тому объекту, что отбрасывает тень на стену пещеры, и оказалось, что процессия, отбрасывающая тень, есть триумфальное шествие рабов. То есть мы впервые увидели то, что формирует наше сознание. Впервые метафора Платона была полностью, буквально, проиллюстрирована. Пещера? Вот вы, зрители, и находитесь в пещере. Процессия? Вот она, перед вами. Оказывается, наше сознание формируется стратификацией государства. Человек — животное социальное, но вот Мантенья говорит, что даже сознание человека, не только его функции, даже сознание подчинено стратификации общества. Понятие «тени» для античного и для христианского восприятия – нетождественно. Тень для Платона и тень для Фомы Аквинского имеют очень разные значения. Природа тени трактуется в иконописи как злое начало — и не может быть двойного прочтения. Иконопись и живопись Возрождения до Пьеро делла Франческа тени вообще не знает: написать святого в тени или с ликом, измененным игрой светотени, – это нонсенс. Скажем, в дантовской поэме «мир теней» не есть мир смыслов – смыслом является яркий свет. Данте, который постоянно разговаривает на темы платоновских диалогов, идеал представляет себе как ровное сияние — и войти в мир света его проводник Вергилий (античный мудрец, которому смысл явлен в тенях) никак не может. Кстати, именно в это же время что и «Триумфы», параллельно с «Триумфами», Мантенья несколько раз пишет «Сошествие Христа в Лимб» (ср. с иконописным сюжетом «Сошествие во ад»); на картине изображен Иисус перед зияющим входом в пещеру. И уж если так просто изображается вход в ад, в мир теней, то удивления не вызывает желание нарисовать бренную действительность – отбрасывающую тень, из коей будет формироваться наше сознание.

Мантенья заставил зрителя увидеть монотонную жестокость, распоряжающуюся нашими представлениями о добре и зле, показал ту самую процессию, тенью которой является наше сознание: точнее - исследовал предмет, отбрасывающий тень, образующий сознание. И если этот Триумф и эта Власть и эта властная Любовь Земная, владеет нами в реальности, в ощущениях, то насколько будет морально наше сознание, образованное как тень от этой реальности? Является ли Земная Любовь – и в самом деле двойником, тенью Любви Земной? Здесь метафора Петрарки встречает метафору Платона – и результат встречи неутешителен. Наше сознание соткано из теней, отброшенных вот этим шествием – посмотрите внимательно, каково оно, это шествие порабощенных народов, – есть ли в этом процессе место для морали?

Метафизический уровень прочтения – обязательно сопрягает и моральный, и символический, и буквальный. Теперь, осознав картину как проблему сознания – мы должны вернуться к рассмотрению общества, нарисованного Мантеньей, с точки зрения морали. Поскольку предмет, отбрасывающий тень, нам виден отчетливо, мы знаем, что идея (тень) и явление, порождающее идею (процессия в данном случае), существуют автономно друг от друга. Процессия, отбрасывающая тень, суетна; а ее тень (наша рефлексия) отнюдь не суетна. В триумфальном шествии жертва и победитель, хозяин и раб переплетены в единое целое; а значит тень, отброшенная этими фигурами на стену пещеры — будет общая. Так анализ феномена рабства и несправедливости – как бы отстранен от самого факта несправедливости и объединяет в себе и господина, и раба – на равных основаниях. Это вообще свойственно рассуждению: абстрагироваться от факта. Значит, наше суждение не влияет на реальность и существует помимо нее. Таким образом, наше моральное суждение не может быть моральным вполне. Неужели сознание свободных граждан, довольной собой нации, самодовольного государства – неужели самосознание свободных существует благодаря унижению других людей? Но именно таково происхождение морали в принципе. Значит, сознание свободного гражданина есть функция от унижения раба? Или, как выражался Гамлет в беседе с Розенкранцем: «значит наши короли есть тени нищих»? На символическом уровне толкования надо будет спросить: если Любовь небесная есть тень Любви Земной, которая суть слава и сила, останется ли в таком чувстве место для милосердия христианской любви? И наконец буквальное толкование приводит нас к простому заключению: написать бесконечное торжество силы может только одинокий и несчастный человек.

6

Работа над «Триумфами Цезаря» тянулась столь долго не только из-за размеров полиптиха, но еще и потому, что Мантенья время от времени испытывал разочарование в холстах и, возможно, в самом замысле. Мастер как бы «остывал» и отходил в сторону, а, возвращаясь к написанному, уточнял, обновлял картину. Эта дискретность в работе повлияла на общее впечатление. Подобно всем масштабным опусам, задуманным как итог опыта и представлений о мире, этот труд в некий момент перестал соответствовать однажды сформулированной концепции.

Мантенья писал не только этот огромный полиптих, но попутно выполнял и заказы Изабеллы д’Эсте, создавая праздничные аллегорические холсты, он также провел два года в Риме, расписывая капеллу для Иннокентия VIII. Возвращаясь из Рима с новыми впечатлениями от античности или, отвлекаясь от письма заказных картин, Мантенья снова брался за “Триумфы” – но дважды и трижды входить в одну реку затруднительно. Оправданием служит масштабность замысла. Так порой случается: автор полагает, что возможно писать главный опус своей жизни дискретно - как бы параллельно текущим не столь важным заказным работам. Как правило, это ложное допущение, и автор за него расплачивается. Сила Мантеньи с возрастом не ушла: художник выполнил в эти же годы несколько произведений, тематически связанных с замыслом “Триумфов”, но автономных. Его гризайли “Юдифь с головой Олоферна” и “Сибилла с Пророком” пластически и интонационно примыкают к “Триумфам”, но – просто в силу того, что небольшие вещи писались в едином порыве, - эти гризайли выглядят убедительнее, нежели тяжеловесные “Триумфы”. Однажды Делакруа высказался по поводу больших произведений: “Картина должна выполняться одним прыжком”. И в самом деле, разделить прыжок на этапы – чисто физически не представляется возможным. “Страшный суд” Микеланджело и его же потолок Сикстинской капеллы – как раз являют пример того, как неуклонная работа помогает сохранить напряжение общего замысла даже в громадных масштабах. Толстой в “Войне и мире” или Данте в “Комедии”, несмотря на протяженность исполнения обширного произведения, сумели сохранить цельное впечатление и равномерное напряжение интонации.

В случае “Триумфов” это далеко не так. Возможно, Мантенья убеждал себя в том, что, коль скоро картина посвящена проблеме сознания и рефлексии, то дополнительная рефлексия и обдумывание, рефлексия на тему рефлексии, так сказать, – не может повредить сложности замысла. И, по сути, так оно и есть. Но подобно тому, как бесконечный роман “Человек без свойств” писался Робертом Музилем двадцать лет и так и остался незавершенным, так и “Триумфы Цезаря”, как это ни горько сознавать, выглядят не вполне законченными. Замысел грандиозен; но придирчивый зритель замечает, что из картины исчез пресловутый контрапункт – то самое средоточие переживания, которое столь наглядно демонстрирует именно живопись.

Как никто иной Мантенья был мастером контрапункта; его сдержанная интонация позволяла выделить одну деталь – сжатые губы, складку, исказившую лицо, вздувшиеся вены на шее – чтобы передать напряжение, смертную муку, невысказанную боль. И этой выразительной детали всегда хватает, чтобы держать весь холст в напряжении. Есть такие детали, безусловно, и в триумфах: согнувшийся под тяжестью трофея с доспехами воин; печальный юноша, несущий трофей, как знамя – эти образы ценны сами по себе. Однако того ровного напряжения, какого мастер достигает в “Мертвом Христе” и “Святом Себастьяне” в полиптихе нет.

"Мертвый Христос". Андреа Мантенья

Это ведь не вопрос объема текста, но вопрос интенсивности развития мысли, за которой зритель следит, но в некий момент следить устает. Возможно, мысль автора недостаточно оригинальна, чтобы удержать читателя; но чаще бывает так, что даже оригинальная мысль выхолащивается монотонностью речи. Преимущество – но и обязанность – живописи в том, чтобы соединить всю историю и всю информацию в единый момент, подчинить одному взгляду. Толстому или Диккенсу, чтобы сохранить напряжение читателя при чтении эпопеи, требуется равномерно развивать всякий характер и всякую мысль доводить до катарсиса (чего Музиль сделать не может, или это не входит в его планы); но художнику надо все страсти персонажей и символическое значение цветов слить в единое целое, которое глаз видит мгновенно. Длительная дискретная работа над “Триумфами” к такому результату не привела.

Время от времени полиптих Мантеньи инспектировали: в 1486 г его мастерскую посетил герцог Эрколе д’Эсте; в 1494 г. Джованни Медичи, навещавший Изабеллу д’Эсте, осмотрел и “Триумфы” Мантеньи; в 1501 г шесть полотен из полиптиха были выставлены в герцогском дворце; и незадолго до смерти художника в 1505 году Изабелла д’Эсте пишет мужу: ”Если мы хотим чтобы он жил дольше и закончил нашу работу, Ваше Сиятельство должно поощрить его труд”. Видимо, так или иначе, мастер счел свой протяженный труд завершенным к моменту смерти в 1506 г.– но до того несколько раз он работу бросал, чтобы вернуться с новыми силами. Во многих отношениях работу над “Триумфами” можно уподобить сизифову труду – и той интерпретации, которую предложил Камю в известном эссе: сам подвиг восхождения ценнее, нежели пребывание на вершине. В своем известном письме от 31 января 1499 г. Мантенья с угрюмой гордостью пишет Франческо Гонзага: “По правде говоря, я не стыжусь того, что сделал их (те холсты, которые он считал законченными на тот момент – МК), и надеюсь сделать еще несколько”. Эта упорная, монотонная, но и обреченно вялая работа не отпускала мастера. В конце концов, эта работа стала символом живописи Мантеньи вообще; словно в точной и ясной речи случился сбой; вдруг исчезла убедительность.

Помимо прочего, точная речь предполагает правдивую речь. Если художник декларативно, как это было с Мантеньей, усидчив и скрупулезен в точной линии, в классической римской пропорции, во всякой архитектурной детали, если он буквалист и занудный грамматик – то он обязан быть исключительно правдив вообще во всем. Если он заявляет, что взялся анализировать общество империи и победы империи – и при этом он уже доказал, что обладает инструментарием анализа, то он обязан сказать нечто такое, что мы, прочие, не столь искушенные, могли не заметить. И мы (зрители, человечество, сколь бы пафосно это ни звучало) ждем именно такой речи. Точная речь обязана быть кристально честной. То, что отталкивает в картинах советского фотореалиста Лактионова – это противоречие точного изложения и фактической недоговоренности: если ты столь внимателен к деталям, почему не заметил доносы и аресты. Что можно простить пылкому певцу парадов на Красной площади, который пленен шелком алых знамен и яркими галстуками пионерии, то нельзя простить мастеру, который вызвался быть хронистом будней страны.

От молодого человека, изобразившего себя в виде строгого свидетеля в 1450 г. (нахмуренное чело, проницательный взгляд, сжатые губы – автопортрет в “Шествии Св. Иакова на казнь”, капелла Оветари) ждешь суровой правды; от страдальца, узнавшего всю ложь земного мира (так он нарисовал себя на пилястре колонны в 1474 г. Камера дельи Спози, Мантуя) ждешь бескомпромиссности.

Мантенья был человеком осознанного компромисса; причем, судя по работам, компромисс представлялся мастеру необходимым; возможно, Мантенья убеждал себя, что, принимая условия работы, предложенные людьми нечистоплотными, а часто просто чудовищами, он – тем не менее – добавит новую грань к своим умениям. Мантенья едет в Рим к папе Иннокентию VIII, человеку предельно аморальному, воплощению разврата и жестокости. Капелла, написанная Мантеньей в Ватикане, не сохранилась: время, как это часто бывает в таких случаях, милостиво позволило потомкам не узнать, как именно Мантенья прославил добродетель (таково было содержание фрески) во дворце папы, приведшего в Ватикан шестнадцать детей и впервые в истории открыто признавшего «племянников» и раздавшего им высокие должности. Мы уже не увидим, как изображены святые во дворце того, кто издал в 1484 г. страшную буллу “Summis desiderantis affectbus” (“Со всем душевным рвением”), положившую начало массовым пыткам и кострам инквизиции. Иннокентий VIII памятен как исключительный кровопийца: хронист 15-ого века Стефано Инфессура упоминает о крови младенцев, которую папа будто бы перекачивал себе в жилы, дабы омолодить организм. Правда это или нет, на фоне прочего уже безразлично; кровопийские преследования евреев, узаконенные костры и пытки, непотизм, кто-то попроще, чем Мантенья, кто-то более наивный, нежели мастер, нарисовавший “Мертвого Христа”, может не заметить всех этих неприятных подробностей. Но Мантенья славен именно тем, что он подробностей не пропускает; его цепкий глаз ловит всякую деталь. Мантенья появился в Риме через два года после издания буллы, провел в Риме около двух лет и любые спекуляции касательно того, что политика Ватикана оставалась незамеченной художником – несостоятельны. Мантенья умел видеть и анализировал то, что видит. Он столь тщательно и долго копировал римские бюсты, изучал стать и показное благородство римских героев, что безусловно научился отличать статуарную декламацию от сущности.

"Мадонна во славе". 1495 г. Лувр, Париж

В его портретах (возможно, помимо желания художника, но по природе его дара) мы видим метаморфозы, происходящие с людьми. В портрете Франческо Гонзага, сына Лодовико, который вызвал его в Мантую (1465 г., Каподемонте, Неаполь), Мантенья воспел пытливого и многообещающего юношу; в портрете того же Франческо Гонзага тридцатью годами позже (рисунок 1495 г., Национальная галерея Ирландии, Дублин) художник нарисовал сластолюбца с влажными глазами навыкате и чувственными губами, упрямого и жестокого кондотьера. Третий портрет Франческо Гонзага (в луврской “Мадонне во славе” 1495 г.) уже упоминался выше – на нем кондотьер и вовсе изображен с оскаленным ртом. Художник, умеющий так смотреть на модель и так понимать суть человека, не может не знать, кому он служит.

Но Мантенья служит силе и славе, и служит исправно. Возвращаясь из Рима, мастер снова берется за свою главную вещь – “Триумфы Цезаря”, и то попустительство – несомненно, весьма сложно аргументированное – которое он счел возможным в римской работе, сказывается в его эпохальном произведении.

Власть Франческо Гонзага, кондотьера властного, любителя удовольствий, больного сифилисом, - наверняка сглаживается присутствием Изабеллы д’Эсте, его супруги. Изабелла д’Эсте, чей облик увековечен многими художниками, предстает высокопросвещенной особой – знатоком греческого и иврита; ее союз с вульгарным Франческо Гонзага – один из тех гротескных союзов, коими изобилует история дворов. По ее заказу Мантенья параллельно с “Триумфами” пишет два полотна – “Парнас” (1497 г. Париж, Лувр) и “Паллада, изгоняющая пороки из садов Добродетели” (1502 г, Париж, Лувр). В те, уже закатные, годы Мантенья, изощренный мастер, любящий подробное рисование, впускает в свои холсты обилие цветочных гирлянд и стаи амуров. Бутоны роз, пестрые крылышки и полные щечки – это неожиданно для сурового мастера. Куртуазные элементы картин написаны столь приторно, что порой кажется, что строгая палитра Мантеньи (на его картинах 1460-1480-х г.г. цвет словно высушен, лишен яркости, художник рисуя темперой и маслом добивается суровости фрески) - сменилась на палитру, присущую скорее Ренуару. Однако Мантенья нашел интонацию, позволяющую совмещать сладость амуров и пестроту цветов с жесткостью черт персонажей. Неумолимо, как всякое разрешенное действие, пусть вначале таковое представляется побочным и не главным, - пестрота и сладость проникают в строй картин Мантеньи. На лицах главных героев, тех святых, кого Мантенья привык рисовать скорбно-суровыми, появляются пастельные тона. Розовые щеки Девы Марии в луврской “Мадонне во славе” (1495 г.) удивляют так же, как удивили бы жесткие, жестяные черты “Мертвого Христа” в картине пряного Веронезе. Новой для эстетики Мантеньи кажется мягкая, пастельная живопись в образах “Св. Семейства с Иоанном” (1500 г., Лондонская национальная галерея).

Вещи, выполненные для Изабеллы д’Эсте, представляют непривычного Мантенью – новый период мастера, осознанный им самим, как таковой.

Речь не идет об измене идеалам, но лишь о естественном – для мастера и его окружения - течении мысли, которое могло бы быть оспорено волей, но оспорено волей не было. И ведь Изабелла будто бы не просила ничего нового: скорее всего, ей казалось, что от мастера, единожды выполнившего заказ Лодовико д’Эсте – роспись Камера дельи Спози, прославляющую семью Гонзага, естественно попросить исполнить еще одну декорацию. Однако разница принципиальная.

В громадном зале, посвященном групповому портрету клана Гонзага с чадами и домочадцами, Мантенья оставался реалистом – сила этой вещи в том, что герцоги Гонзага не выдают себя ни за кого иного, кроме тех, кем они и в самом деле являются: семейством нобилей. Они не предстают ни Гераклами, ни Психеями. Мастер пишет портрет людей, уверенных в своей значительности, но лишь людей – не богов. В том и величие данного произведения, что человек, стоящий во весь рост и не притворяющийся никем, помимо себя – достоин того, чтобы быть героем, он и есть герой. Но аллегории, которыми тешила свой двор Изабелаа, уже далеки от реальности. По-видимому, это естественное развитие неоплатонизма: раз встав на путь совмещения античного героя и христианских добродетелей, высшего духа и его предметных воплощений в прекрасных предметах; единожды решив, что дух охватывает и античные пиры и христианские литургии, а гуманизм обнимает все разом, согласившись на такие (сколь логичные, столь и приятные) допущения, можно сделать следующий шаг – и просить нарисовать себя в виде Марса – как то впоследствии будет просить у Джулио Романо внук Лодовико д’Эсте – Франческо. И такое развитие эстетики неоплатонизма Мантенья пережил в своем творчестве.

Сегодня, глядя, например, на поэтов Серебряного века из реальности, удаленной от справедливого общественного устройства, нам свойственно идеализировать прямоту, твердость убеждений. Поэты Серебряного века отнюдь не статуарны: прокламируемая неколебимость взглядов чередовалась с жеманством, и часто поза борца скрывала компромисс. Ровно то же перспективное искажение происходило, когда гуманисты дворов Медичи или Гонзага обращались в поисках образца к Риму. И та же самая иллюзия, скрадывающая несоответствия, владеет нами, когда мы глядим на мастеров Ренессанса, глядевший, в свою очередь, на античность. Эта череда перспективных искажений в культуре однажды дает сбой, и тогда мы видим жеманных ангелочков Мантеньи или читаем “где Сталин там свобода, мир и величие земли” у Ахматовой.

Неизбежно возникает череда оправданий, сносок и ссылок – но дело не в бытовых обстоятельствах, а в принципе, формирующем характеры.

Латинисты Ренессанса (Мантенья был программным латинистом) провозгласили для себя образцом римскую культуру; и, коль скоро главным в римской пластике и в римской литературе – является идея права и идея республики, можно вообразить, что идея республики (слово “свобода” звучало столь же часто, как слово “добродетель”) станет доминирующей. Служа тирании Медичи, маркизату развратного Гонзага, герцогству жестокого д’Эсте – то есть находясь в обществах, крайне далеких от республиканского правления, - латинисты и гуманисты прилагают усилия, чтобы примирить роскошь, бытовой разврат, культ удовольствия – с высокой риторикой. Требуется поистине гигантская идеологическая работа, чтобы создать синтетическую философию, которая вместила бы в себя все сразу: и культ Амура, и бестиарии античных мифов, и силы природы, трактованные как судьба, и оправдание империи, и мораль христианства, и образы мучеников. Христианский мученик уподобляется римскому стоику, а фундаментальная разница в том, ради чего они оба готовы на испытания, исчезает вовсе.

Характерным примером того, как чувственное античное вплавлено в христианское рассуждение и доминирует над таковым, является философия Марсилио Фичино. Фичино – неоплатоник; считал себя учеником Плотина и Платона, и положения Плотина о Мировой душе в системе Фичино использованы. Фичино полагает формы Аристотеля эквивалентом идей Платона, не видит в этом противоречия, но добавляет к пра-элементам, образующим всякий предмет, еще и разумную душу. Причем, разумная душа двоична: существует “чувственная душа” и душа, которая есть “ум”. В этом положении Фичино будто бы вторит Плотину, который говорит о двух частях души – о высшей душе и о низшей душе. Плотин – мистик, поэтому “высшая часть души”, по Плотину, рождена бесплотными духами, а низшая происходит от земных элементов. Концепция восхождения души – от той ее чувственной составляющей, что связана с земным опытом, к высшему духовному, умственному экстатическому бытию составляет суть понимания Плотином душевной работы (в этом он следует Платону, разумеется). В интерпретации двоичности души Фичино с Плотином расходится: Фичино говорит о двух душах, существующих автономно. Чувственной душой, по Фичино, наделены вообще все явления мира: море, камни, растения; Фичино в этом предвосхищает Джордано Бруно, пошедшего много дальше и в пантеизме, и в том, что вселенная была им объявлена бесконечной и бесконечно разумной. То, что в Риме 1600-ого года было сочтено ересью и привело Бруно на костер, во Флоренции конца 15-го века считалось святостью. Преимущества чувственного флорентийского неоплатонизма в качестве властной идеологии были настолько очевидны, что неоплатонизм был принят и Ватиканом. Если Рим трансформировал чувственную (и весьма ярко представленную) природу бытия – в гражданское самосознание, но неоплатонизм Флоренции трактовал чувственность саму по себе как гедонистическое присвоение мира, и такое чувственное удовольствие как бы получало индульгенцию. Влияние широко образованного Фичино, который снабжал тексты обилием переведенных фрагментов, огромно – его авторитет был неоспорим не только в Италии, но в Англии, Германии и Франции. При дворе Медичи учение Фичино служило как бы принятым для общения метаязыком, этаким эсперанто гуманистов: всякий, желающий войти в круг избранных, должен был научиться сопоставлять Венеру с Девой Марией, а правителя земель с Марсом и Георгием Победоносцем одновременно. Понятие “гуманист” уже в те годы можно было толковать по-разному; не всегда это слово обозначало строгость моральной позиции. Подчас “гуманистами” и “неоплатониками” именовали себя те, что толковали популярный текст, удваивая смыслы, снабжая христианское рассуждение языческой чувственностью, и объясняли релятивизм - многомерностью души. Как всегда в идеологических текстах, сам дискурс перевешивал основную идею – так, утверждение, будто наделенные чувственной душой предметы участвуют в божественной христианской мистерии, звучало, но божественное отступало перед напором мира чувственного. Умозрения Александрийской школы цитируются флорентийской академией, но аскетизма и надмирности Плотина в рассуждениях флорентийцев нет; созданное по пятам учение - комбинированное, условное, но величественное – становится универсальным языком приближенных к Медичи гуманистов и чиновников двора. Собственно, возникает именно идеология, которая отчасти питается неоплатонизмом, но, по сути, неоплатонизм занимает в идеологической работе служебное положение. Практическое удобство идеологии флорентийского (и шире – итальянского) неоплатонизма в размытых критериях суждения: всякую вещь можно определить даже не двояко, но трояко. Часто на протяжении этого текста говорилось о диффузном движении гуманистов и художников, об их перемещениях от двора ко двору, от кружка к кружку и, соответственно, о трансляции идей поверх границ. Но было бы странно не увидеть, что и сами дворы, наделенные властью кланы, переплетенные сложным родством и интригами, не обменивались идеологическими схемами, своего рода кодом идеологического дискурса. Таким кодом сильных и властных стал неоплатонизм. Между неоплатонизмом Александрии третьего века и неоплатонизмом Флоренции – промежуток в двенадцать веков; два учения, поименованных одинаково, весьма различны – но как же обогатило это несовпадение символический словарь искусства Ренессанса. В арсенале художника второй половины 15-го века неоплатонизм стал незаменимым орудием: античные и христианские образы не просто переплетаются, но множатся и дублируются – купидоны оппонируют Амурам, Минерва – Палладе; не только Венера Небесная зеркальна Венере Земной, но этот принцип зеркальности распространен и ипостаси множатся. В творчестве Боттичелли это приводит к продуманному (возможно, не до конца) тождеству Мадонны с Венерой и с Весной одновременно. И такая троичность образа (не путать с христианским догматом троичности) не смущает никого – но воспринимается как свидетельство сложности мысли. Пантеон героев и идеалов, который включает в себя все и оправдает все, - в конце 15-го века становится столь же (если не более) актуален, как и собственно каноническое собрание христианских святых. Одним из наиболее часто использованных приемов в эстетике позднего Ренессанса становится перечисление – переписывание многих имен подряд; в Триумфах Петрарки перечисление вводимых в процессии героев занимает две трети всей поэмы. Это перечисление имеет вполне конкретную цель – в картинах, в поэтических текстах, в глубокомысленных трактатах. Так сегодня среднеарифметический “интеллигент”, перечисляя имена поэтов Серебряного века, как бы соприкасается с недоступной сегодня культурой, входит в сонм избранных; так поэты Серебряного века, перечисляя великих предшественников прошлых эпох, становились в значительную шеренгу. Разумеется, это не вполне настоящее бытие, это своего рода культурная индульгенция, салонная игра в бессмертие.

Как именно используется эстетика неоплатонизма 15-го века для нужд дворов, видно по работам портретистов: по шествиям Беноццо Гоццоли, по групповым портретам Боттичелли, где тщеславные нобили предстают в виде волхвов или соседствуют с ними. Отдельной задачей становится политическая декларация.

Идеология Ренессанса призвана была встроить реальность маркизатов в историю римской Республики, и, хотя никто не ссылался ни на Калигулу, ни на Нерона, а в основном на Цицерона и реже на Цезаря, - но служить приходилось именно калигулам. Марсилио Фичино был исключительно образованным релятивистом, строгость императивов ему неведома; впрочем, неоплатоник и переводчик античных памятников, разумеется, называл это состояние души иначе. Фичино сопрягал тексты античности и Священное писание, к нему ехали ученые со всего мира, алчущие понять суть синтетического учения; но едва появился буквалист Савонарола, как стали заметны несообразности конструкции. Поразительно то, что Савонарола не сказал почти ничего сверх того, что говорил за пятьдесят лет до него Св. Бернардино Сиенский – и однако неподдельная ненависть к двоедушию, с которой проповеди были произнесены, стала причиной того, что в доминиканце увидели врага. Эти подробности идеологической жизни, относящиеся прежде всего к истории Флоренции, уместно привести и здесь (в разговоре о Боттичелли следует сказать подробнее). В те годы семьи властителей многосложно пересекаются в родстве – папа Иннокентий VIII выдает дочь за сына Лоренцо Медичи, соединяя семьи; представители семьи Гонзага роднятся с семьей д’Эсте, Изабелла д’Эсте (жена Франческо Гонзага) в родстве с германскими императорами и одновременно с миланскими Сфорца. Пересечения семей Сфорца, Медичи, Борджиа, Висконти, Гонзага - можно рассматривать как паутину интриг. Но важнее их общая идеология, то философское оправдание торжества, которое вырабатывается. Гуманист тем легче перемещается от двора ко двору, что государи (часто враждующие) коллекционируют тех же античных авторов и сами пишут канцоны в тех же самых образах, подражая классике. Сложносочиненная, но весьма определенная, страта власти Италии – погружена в перманентное соперничество, но создает общую для всей этой страты систему взглядов. Лодийским мирным договором 1458 г. усобицы были прекращены, недолгое (но такое долгое для человеческой жизни!) равновесие между итальянскими государствами-соперниками — вплоть до 1498 года, до вторжения французского Карла VIII - обеспечило расцвет и покой городов; и – расцвет неоплатонической идеологии. Говоря о флорентийских неоплатониках, мы употребляем выражение «система идей», но, говоря о просвещенных правителях, имеется в виду общеупотребимая система воззрений, тех популярных цитат и ссылок на признанные авторитеты, которые ткут как бы интеллектуальный, а на деле идеологический наряд для бытия. Борджиа конкурируют с делла Ровере – но только не на идеологическом поле; идеология у них совершенно общая. Эту идеологию Мантенья и обслуживает.

«Жертвоприношение Исаака». Андреа Мантенья

Когда Мантенья пишет гризайли «Давид с головой Голиафа», «Жертвоприношение Исаака», «Юдифь с головой Олоферна» (1495-1500 г.г.), он и выполняет ту самую необходимую работу: переплавляет ветхозаветную строгую мораль в античные формы; делает из назидания и догмы – легенду.

Мантенья, крупнейший латинист среди художников Ренессанса, несомненно наблюдал все вышеизложенные противоречия; его “Триумфы Цезаря” написаны именно про это. Этот полиптих – энциклопедия творчества Мантеньи: тут собраны все его достижения и все слабости.

“Триумфы Цезаря” – это и о любви в понимании Петрарки, и о сознании в понимании Платона, но в еще большей степени о политической реальности Италии. Как не было идеальным римское правление, становящееся таковым в ренессансных копиях античных бюстов и триумфов, так было далеко от идеального то, что декорировал Мантенья. “Триумфы Цезаря” фактически описывают торжество военного права над правом гражданским. Будучи столь навязчиво прославленным в огромном фризе, торжество власти – сколь бы амбивалентно ни было оно трактовано – становится доминирующим. Христианский мученик противостоит власти, это так ясно сказано в ранних вещах Мантеньи. Но власть и военное право становятся тождественны добродетели; сила становится выражением стоицизма; и прекрасное (благо), если и замышлялось как ипостась справедливости – перестает быть справедливым.

В “Триумфах” все тот же, точно песком присыпанный, колорит стоицизма, тот же мерный ритм изложения, свойственный картинам 60-80-х годов, те же исключительные находки классического Мантеньи: сопоставление болотного иссиня-зеленого и тускло-красного – точно скорбная насмешка над сочетанием алого и ультрамаринового в одеждах Христа. И, однако, величественная поступь “Триумфов” словно тает в привнесенных приобретениях Мантеньи – в новых для него розовых тонах щек, в бравурном блеске лат и звоне кимвалов; возможно, мастер и хотел рассказать о противоречиях силы и славы, но прославил то и другое. И параллельно с “Триумфами”, которые обещали стать трагическими, мастер расписывает так называемую “студиолу” Изабеллы д’Эсте, прихоть образованной дамы, примадонны Ренессанса.

7

Судя по всему, вдохновителем этих праздничных работ выступил Париде да Черизаре, ставший в кругу Изабеллы д’ Эсте своего рода Мерлином при Артуре; алхимист, астролог, поэт, переводчик с древних языков, Париде да Черезаре предлагал и обосновывал аллегорические, сложно зашифрованные темы для картин, вдохновлял и наставлял художников, стал душой празднеств. Несомненно, не самому Мантенье принадлежит замысел картины “Царство Комуса”; Комус – древнегреческий бог с ослиными ушами, покровитель удовольствий и обжорства, сын Вакха, создал вокруг себя сонный и сытый край. Вот это царство благоденствия на картине увековечено. Все вещи Мантеньи, выполненные для студиолы Изабеллы, сделаны словно иной рукой, отнюдь не тем человеком, кто писал “Мертвого Христа”. Куртуазные холсты, уснащенные гирляндами и путти, предвосхищали школу Фонтенбло, и то, что эти картины Мантеньи в конце концов оказались в Лувре, будучи приобретены Ришелье, представляется логичным.

Не менее значимо и то, что одну из начатых для студиолы картин – помянутое выше “Царство Комуса” - заканчивает после смерти Мантеньи приглашенный в Мантую Лоренцо Коста. Двор Изабеллы д’Эсте вовсе не походил на феррарский двор ее родни – Борсо д’Эсте; то был, как считалось, подлинный приют куртуазного гуманизма. Лоренцо Коста охотно устремился в Мантую, чтобы продолжить последние работы Мантеньи. Сколько иронии в этом знаке судьбы! Лоренцо Коста – феррарец, ученик Козимо Тура, того сурового мастера, с которым Мантенья много лет назад начинал работать бок о бок, которого любил, с кем разделял эстетические пристрастия – преданность суровой эстетике Рогира ван дер Вейдена. В 60-е годы живописцы еще очень похожи в своей манере: рисуют металлически четкие черты, скорбные лица, жилистые фигуры. Но судьба Тура складывается по-другому: он живет в казарменной Ферраре, до старости пишет строго, и его картины грустны; Мантенья становится мягче, чтобы не сказать куртуазнее. И вообразить нельзя, чтобы Козимо Тура стал писать на тему “Царство Комуса”, а вот его ученик, манерный Лоренцо Коста, салонный виртуоз, справляется с заказом легко. И вот, если Мантенья начинает свой путь как друг Козимо Тура, то заканчивает, передавая работу Лоренцо Косте. Впрочем, две картины для студиоло Изабеллы д’Эсте Мантенья закончить успел. Картина “Паллада изгоняет пороки из садов Добродетели” изображает идиллический пейзаж: сонм амуров парит над долиной в закатных лучах солнца; мост через реку украшен лимонными и апельсиновыми деревьями, стволы деревьев на первом плане увиты пергаментными гирляндами с назидательными надписями на латыни, греческом и иврите. Амуры возбуждены; ведомые Палладой, они гонят прочь из райской долины разнообразных уродцев, символизирующих пороки. Паллада (не Минерва: исследователи настаивают именно на Палладе, поскольку Изабелла д’Эсте слыла знатоком греческого) гонит прочь своих давних соперников – Венеру и Вакха. Дело не только в том, впрочем, что Изабелла и Париди да Церезаре знатоки греческого; представляется, что имеет также значение отличие греческого гедонизма от латинской гражданственности. Соблазнительно было бы заключить, что на картине изображено изгнание языческих пороков (как их обычно представляют христианские моралисты): похоти, лени, невежества. Однако Паллада и сама представляет языческий пантеон, и купидоны (вероятно, следует говорить уже о купидонах, а не об амурах) несомненно олицетворяют благо. К христианской проблематике сюжет относится мало, несмотря на то, что небесная мандорла, образованная облаками, вводит в общую композицию еще и христианских святых. В целом, Мантенья изображает то, алкаемое, синтетическое видение духовного – что характерно для итальянского придворного гуманизма. Здесь переплетены и греческий гедонизм, и христианское благочестие, и некая римская суровость – все же пороки и уродцы должны уйти прочь с праздника. По степени сложности аллегорических взаимопроникновений картины Мантеньи для студиолы Изабеллы могут напомнить “Весну” и “Рождение Венеры” Боттичелли, но, лишенные личной интонации флорентийца, выглядят слишком декоративно.

Мантенья – ситуативно, но, в конце концов и осознанно, – выбрал покойный двор Гонзага в Мантуе; то было место, где работу ценили и поощряли; он стал богат, стал графом Палатинским – и это вовсе не похоже на судьбу Тура, умершего нищим к тому времени, как Мантенья взялся за картины для студиолы. Хочет того истовый мастер Мантенья или нет, но благоденствие накладывает отпечаток на личность и на манеру говорить.

8

Рассказ о творческой эволюции Андреа Мантеньи будет недостоверным, если не сказать об эволюции эстетики мантуанского двора после смерти художника; Мантенья имеет прямое отношение к тому, как именно формировался эстетический облик двора и государства. То, что случилось в последущем – во многом его заслуга, или его вина: смотря по тому, какой акцент поставить. Рассказ о неоплатонизме неполон, если не описать трансформации неоплатонизма в Италии в 15-ом веке, того, как мистическое учение превращается в куртуазную идеологию. Рассказ о философии Маркса фальшив, если не упомянуть, что стараниями Ленина и Мао, его учение стало идеологией насилия.

Двор Изабеллы д’Эсте расцвел на закате жизни Мантеньи. Изабелла появилась в Мантуе 16-летней красавицей в 1490-м. Последние пятнадцать лет Мантенья следовал вкусам юной дамы и ее праздничного окружения. Когда художник переехал в Мантую по приглашению Лодовико Гонзага (1460г), Изабелла еще не родилась, умерла же она через тридцать лет после смерти художника. Шахматные турниры, поэтические состязания и расписанные залы – Изабелла д’ Эсте (связанная родством со всеми знатными семьями Италии) создает квинтэссенцию галантного Ренессанса. Мантуанский двор – предмет мечтаний; попасть в этот цветник искусств мечтает каждый гуманист. В возрасте сорока лет она чуть было не уговорила Леонардо да Винчи написать ее портрет, и сохранился равнодушный рисунок мастера (существует сделанный по рисунку портрет Изабеллы – портрет порой приписывают самому Леонардо, хотя этот факт крайне сомнителен). Изабеллу однако успел написать в 1534-36 годах Тициан. Венецианский галантный мастер сделал из 62-х летней дамы двадцатилетнюю красавицу с высоким челом. Портрет неправдив: Изабелла давно уже не столь пленительна и, вероятно, не особенно счастлива: муж Франческо Гонзага с 1512 года болен сифилисом, по-прежнему жовиален, не старается прятать свои забавы: публичные конные выезды с любовницей заставляют Изабеллу, примадонну Ренессанса, страдать. Справедливости ради стоит сказать, что куртуазный стиль вечного наслаждения создавала она сама – «Сады Комуса», заказанные Мантенье, обрели буквальное воплощение. Франческо Гонзага скончался в 1519 году, с этого года Изабелла правит как регент при сыне Франческо – Федериго. В поздние годы регентства Изабеллы и правления Федериго куртуазный стиль Мантуанского двора приобретает размах. Леонардо да Винчи и Джованни Беллини на призыв участвовать в декорациях Мантуи не откликнулись, но других маcтеров, хватало: помимо Лоренцо Коста (который заканчивает картины в студиоло Изабеллы д Эсте), приглашен Перуджино, затем и сладостный живописец Корреджо. Студиоло (помещение, задуманное как «кабинет» Изабеллы) во время регентства расширяется и даже перемещается собственно в герцогский дворец в Корте Веккио, – появляются новые залы. Но это далеко не все, стиль Изабеллы д’Эсте подхвачен и развит, в лучших традициях аллегорического гедонистического неоплатонизма. Не только астролог и светский лев Париди да Черезаре возводит свое палаццо (получившее прозвище «Палаццо Дьяволо»), но возникают поразительные по фривольности росписи Палаццо Те (Palazzo de T, как его именует Вазари). Джулиано Романо, ученик Рафаэля, проектирует палаццо и, возведя его в 1525-26 г.г., расписывает зал Психеи и зал Гигантов вместе с учениками. Стиль росписей принято именовать уже «маньеризмом», хотя граница между искусством десятилетней давности, которое принято именовать «ренессансным», и этим новым стилем – прозрачна. Росписи Джулиано Романо в лучших традициях принятых аллегорий – смешивают античные культы (римские и греческие) с биографическими подробностями двора Гонзага; фривольные картины, конечно же, не имеют отношения к эстетике неоплатонизма (и особенно к александрийскому неоплатонизму), однако и в данном случае провести границу между учителями и последователями непросто. Гомосексуальные забавы, любовные треугольники, будоражащие воображение сплетения тел – все это имеет прямое отношение к тем, кто продолжает именоваться гуманистами, латинистами, философами. Отошлю к убедительной работе Марии Мауэр «Любовь которая сжигает» (опубликована в Renaissance Studies №30 vol.3) Для рассказа о Мантенье важно лишь упомянуть о том, что все это великолепие разврата выросло из его поздних вещей – из «Парнаса», «Паллады, изгоняющей пороки из садов добродетели» и «Садов Комуса», законченных Коста.

Случилось так, что автор “Мертвого Христа” завершил свой путь именно такими работами. Обслуживание вкусов власти дается нелегко, платят за это дорого. И триумфы рисовать без того, чтобы растерять сострадание к побежденным, – непросто. Пожар во Флоренции пощадил наше нравственное чувство: сгорела картина, написанная Боттичелли после заговора Пацци: нежный художник изобразил заговорщиков, повешенных на окнах Синьории. Время снисходительно, и мы не знаем холста Веласкеса «Изгнание морисков». Можно фантазировать, как Веласкес системой зеркал повернул бы сюжет, чтобы не оправдать насилие. Уничтожена капелла, расписанная Мантеньей для Иннокентия VIII, и мы лишены возможности увидеть спрятанный сарказм мастера (если таковой был). Но, в принципе, гуманистический художник нарисовать удовольствие не может, торжество не есть тема гуманистического искусства. В «Битве святого Георгия с драконом» кисти Козимо Тура святой Георгий наносит змею победный удар, однако в жесте рыцаря нет торжества. Движение руки рыцаря — движение очень усталого человека, выполняющего долг. Движение руки кондотьера Гаттамелаты в конной статуе работы Донателло показывает ту же смертельную усталость; не горделивая осанка, но сутулость человека, который не считает военное дело праздником, делает статую кондотьера произведением искусства.

Воспитывая в себе стоицизм копиями римских бюстов, будучи христианином – а христианская победа возможна лишь смертью смерть поправ, Мантенья в свои зрелые годы (60е-80е) изображает не триумфы — но поражения. Сюжеты зрелого Мантеньи всегда гибельные: святой Себастьян, мертвый Христос, Распятие, Сошествие во ад, Моление о чаше - в них не может быть внешнего торжества. «Моление о чаше» уподобляет сонные тела апостолов — телам мертвым. Мантенья всегда изображал не просто сомкнутые, но плотно сжатые уста, люди терпят, не растворяя уст для сетования. Святой Иосиф с берлинской картины «Сретение» так плотно сжал рот, что кажется, закусил губу нарочно, чтобы не исторгнуть слово. Горе корежит человека, но люди стоят неподвижно, не гнутся; так же трактует образы святых и Козимо Тура. Так Мантенья видел и самого себя – к перечисленным выше автопортретам можно добавить скульптурный барельеф из Сан Андреа в Мантуе. Особая тема у зрелого Мантеньи - младенцы, они всегда словно поют или зовут; и крик младенца – отчетливо слышен в общей тишине картин.

Изображение терпеливого страдания в вещах 60-80-х годов часто приводит к возникновению искаженных ликов, в которых понятия «внешняя красота» и «красота души» сознательно разведены; и кажется, что уродство (то, что мы называем уродством в быту) может выражать напряжение чувств, экстатическое состояние духа. Святую Анну и Иосифа Мантенья изображает не только не особенно привлекательными внешне, но порой их черты даже гротескно жестоки – и в то же время зритель буквально ощущает исходящую от их образов упорную духовную мощь. И образы, возникшие как сумма противоречий, в зрелые годы мастера кочуют с картины на картину. То же самое происходит и с образами феррарца Козимо Тура: у друга юных лет Мантеньи грань меж уродством и стоицизмом тоже почти стерта. В луврской «Пьете» (1478 г.) Козимо Тура изображено сведенное смертной судорогой тело Христа, и Мадонна с одутловатым, постаревшим лицом столь несхожа с обликом Девы, привычным нам по раннему Возрождению и картинам южных мастеров, что ее и опознать как Марию трудно.

В картине Андреа Мантеньи «Мертвый Христос» (галерея Брера, Милан, 1490 г.) — усталая скорбная старуха изображена у изголовья Спасителя – и это несомненно Мария, но это отнюдь не канонический образ. Деву изменило горе, она внезапно и тяжело постарела, это некрасивая старуха. Вообще говоря, Мария и была пожилой женщиной, в момент распятия сына ей, вероятно, было около пятидесяти лет — но, когда Мантенья порывает с традицией, изображавшей Деву вечно молодой, он вступает на путь, несвойственный последователям античной гармонии. Облик Мадонны у Мантеньи всегда сугубо портретен; не идеальный образ Богоматери, но живая женщина. Даже с младенцем на руках, молодая, еще полная сил, Мария у Мантеньи редко красива принятой иконописной красотой. Пока Андреа Мантенья писал Мадонну с собственной жены Никколозы, облик Девы был отнюдь не сладок, но суров; младенец писан с их сына, ребенка, который хворал; от этого — та щемящая интонация, которой редко достигали живописцы в изображении Мадонны с младенцем. Впоследствии, уже в период студиолы Изабеллы д‘ Эсте, Мантенья пишет румяных Мадонн, но до своих 60-и лет он, видимо, потребности в пестрой радостной живописи не испытывал. Впрочем, даже в поздней «Мадонне во славе» художник помещает у подножия трона Марии - женщину в желтом тюрбане, с усталым искаженным лицом. И, скорее всего, имеется в виду Святая Анна. Предельного выражения описание старушечьего уродства достигает в образе редкозубой старухи, что стоит подле Христа, когда того вывели к толпе с петлей на шее (Мантенья, «Се человек», музей Жакмар-Андре в Париже). Данный персонаж столь вопиюще некрасив, что очевидно: представлен один из мучителей Христа, и даже кажется, что это мужчина. Однако желтый тюрбан на голове и некоторая типологическая схожесть черт неожиданно заставляют увидеть в уродливом человеке - страдающую женщину, отнюдь не мучителя, но старуху, черты которой горе исказило до гротескного уродства. Это допущение не нуждается в подтверждениях документальных – нет нужды знать, хотел автор этого эффекта или нет, сохранились ли дневниковые записи и свидетельства современников; прочтение основано на том, что строй работ Мантеньи создает ясное символическое пространство, в котором разночтения почти невозможны. Важно то, что спустя двадцать лет после этой уродливой старухи Мантеньи, в высшей степени похожую старуху с таким же редкозубым ртом нарисовал венецианец Джорджоне («Старуха» Академия, Венеция, 1508), и если образ старухи Джорджоне принято объяснять как символ бренности красоты, как закат эпохи Ренессанса, то как объяснить мантеньевскую спутницу Христа, предстоящего пред народом? И как объяснить неожиданно старую, высохшую в горе Богоматерь из «Мертвого Христа»? Старуха, стоящая за плечом Христа в картине «Се человек», настолько страшна, что признать в ней Марию невозможно — и, разумеется, это не Мария - но кто она, если не Мария? Оскаленный в безмолвном крике рот — вот что происходит, когда мученик разомкнет вечно сжатые уста; жадность к последним глоткам жизни; кажется что Мантенья очень переживал за этот последний глоток. Старуха Джорджоне, и старуха Мантеньи, и старуха Брейгеля — все они очень похожи. То было вошедшее в эстетику позднего Возрождения ощущение смертности, но такого героического финала, который, как в трагедиях Шекспира, предполагает последнее сопротивление. И закат, и поражение – словно пробуждают последние силы, собранные для финального, безнадежного рывка. Непосредственно перед «Портретом старухи» Брейгель написал «Безумную Грету» (1528), сумасшедшую старуху, которая бредет сквозь разоренные войной города. Черты Греты, ее полуоткрытый в беззубом крике рот нами узнаются легко — это кричит все та же странная старуха Мантеньи и Джорджоне — обитательница картин североитальянского Кватроченто: не то Богоматерь, не то сумасшедшая нищая.

Эти переклички от творца к творцу, от образа к образу, от картин в Мантуе к картинам в Венеции, от Мантеньи к Джорджоне, от Джорджоне к Брейгелю — отнюдь не вольная фантазия. Так искусство христианского гуманизма и живет: перетеканием образа в образ, протянутой через время рукой от мастера к мастеру. Их диалог, постоянно перебиваемый литаврами процессий и пушками войн, длится через века; если не дать себя ослепить блеском декоративного искусства – можно слышать, как мастера меж собой говорят.

"Святой Себастьян". 1458 г.

Двадцатилетнее писание «Триумфов» сделало полиптих хроникой Ренессанса: силы и фальши одновременно. Если утверждение закона было главной темой зрелого Мантеньи, то в старости неоплатонизм придал взглядам художника гибкость. Закон гражданский и правила рисования — сопоставимые величины. Мантенья ценил закон в государственном устройстве, в анатомии, в человеческих отношениях. Зрелый Мантенья ставит зрителя в неудобное положение неприятно точной речью — так теряемся мы в присутствии того, кто способен судить поступки. Мантенья делает так, что мы вынуждены проверять свою состоятельность; например, перед телом мертвого Христа. Кто еще, кроме Иосифа Аримафейского, мог увидеть мертвого Христа вот так, сверху вниз, у своих ног. И чаще всего у нас сил на разглядывание не хватает, мы отходим от картины, ничего не отдав ей и ничего не взяв у нее. Но наиболее разительным примером неудобной для зрителя картины является мантеньевский Святой Себастьян.

Мантенья обращался к сюжету мучений Себастьяна трижды; впервые написал Себастьяна в 1458 году (Венский музей): святой изображен на фоне античных руин, привязанным к основанию разрушенной триумфальной арки (тема триумфа появляется тогда); то есть римская государственность, как наглядно демонстрируется, ущербна и разрушается. Характерная деталь: разрушенная скульптура по правую руку от Себастьяна повторяет его пластику — но Себастьян стоит, а римская статуя рассыпалась.

"Святой Себастьян". 1480 г.

Вариант 1480 года иной: Себастьян по-прежнему в античном городе, привязан к коринфской колонне, в картине появляются головы стрелков, написанные на уровне голов зрителей — картина находилась в алтаре Сан Дзено в Вероне (сейчас в Лувре) и была укреплена так, что лучники с картины вступают в диалог со зрителями, один из лучников развернут в нашу сторону и оскалил рот, точно зовет зрителя, приглашая принять участие в стрельбе.

Перед смертью Мантенья пишет Себастьяна опять; картина 1506 г. оставалась в опустевшей мастерской мастера. Никаких побочных деталей: ни античных руин, ни греческих надписей. Беспросветная тьма и искривленное усилием тело (Микеланджело повторит это движение в «Матфее») — и, оставшись перед картиной, зритель с полным основанием может считать, что Себастьян попросту поставлен напротив нас. Это мы созерцаем его мучения — а возможно, это мы и стреляем в Себастьяна. Святой написан, как дерево Ван Гога, он написан, как герой расстрела Гойи, рисунок выполнен цепкой линией, как прачки Домье. Лицо Себастьяна не повторяет ранних вещей: мученик не терпит боль, сжав уста. Себастьян словно поет. Его рот открыт точно для гимна. Такими, поющими гимн устами, Мантенья обычно наделял младенца Иисуса. Здесь — искривленные последним усилием губы казнимого силятся петь.

На этой, последней картине мастера, можно было бы закончить рассказ. Но Мантенья совершил еще одно усилие перед смертью – как и его герой Себастьян – и оставил рисунок, выражающий его отношение к куртуазному двору Мантуи и к тому, в чем он принимал участие.

Рисунок воскрешает годы ученичества у Якопо Беллини, рисование тех чудовищ, которые вызывают в памяти Босха. Как и в свои ранние годы, когда Мантенья писал битвы тритонов, мастер изображает мифологическую сцены – но это отнюдь не благостная неоплатоническая аллегория. Композиция словно вышла из «Сада земных наслаждений» Иеронима Босха или из цикла «Капричос» Гойи. На сфере, напоминающей земную, сидит, жирное Невежество, нагая самоуверенная особа в короне. Земной шар поддерживают надменные сфинксы, а за королевой-Невежество стоят Фортуна с завязанными глазами (иные трактуют фигуру как символ Неблагодарности) и Алчность с кроличьими ушами. Чуть в стороне от этой царственной группы стоит бог Комус – тот самый, с ослиными ушами, бог обжорства и удовольствий, славить которого просила Изабелла. Рядом с Комусом - поразительный персонаж в мешке, надетом на голову: деталь, достойная Гойи. Ослепший, он не ведает, где находится. Сатир играет на флейте, нагая женщина влечет Комуса прочь – и завершает историю костер, сложенный из лавровых веток.